Catastrophe de Fukushima : "Je me suis dit, tu dois consacrer le reste de ta vie à ce sujet"

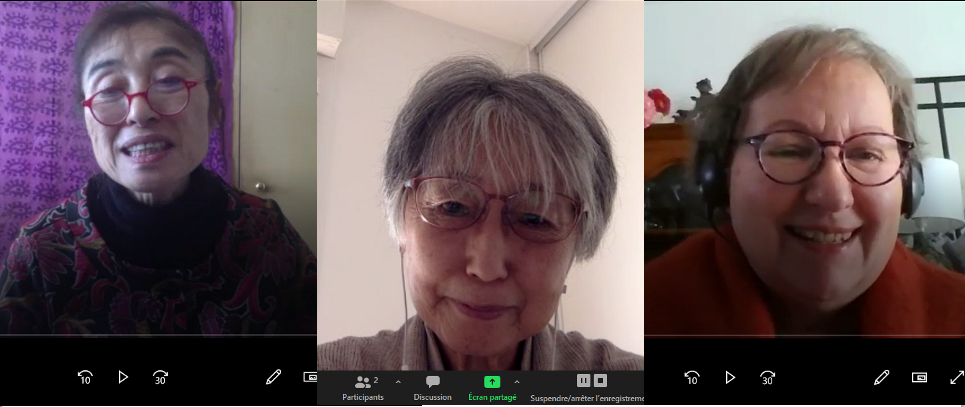

Avant la catastrophe, elles étaient journaliste, anthropologue, ou professeur de français. Après, elles sont devenues activistes, militantes, bénévoles. Deux Japonaises et une japonophile nous racontent leur engagement contre l’atome depuis l’accident nucléaire de Fukushima.

L’une était dans sa cuisine, l’autre dans un labo, l'autre encore dans un studio télé. En France ou au Japon, ces intimes connaisseuses de l’archipel ont vécu elles-mêmes ou à distance le séisme, le tsunami puis l’accident nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2011. Rivées à leur écran comme le monde entier ce jour-là, elles ont ensuite pris fait et cause pour le combat contre l’atome. Qu’il s’agisse de trois femmes n’est pas complètement anodin. Voici leurs portraits.

Yûki Takahata, l’éternelle militante

A 18 ans, Yûki Takahata pose pour la première fois ses valises en France. La jeune Japonaise est encore mineure - la majorité est fixée à 20 ans au Japon - mais rêve d’ailleurs. “J’étais très en colère contre la société japonaise, et contre mon père aussi”, confie dans un rire son double de 65 ans qui apparaît sur l’écran de l’ordinateur. C’est un livre vantant le prix abordable des universités françaises qui l’a décidée à venir dans l’Hexagone. “A part ma mère, personne ne m’a soutenue”, se souvient-elle.

Une fois en France, Yûki Takahata entame des études de sociologie et d’ethnologie, avant de devenir “autrice, traductrice et journaliste indépendante”, dans cet ordre. La Japonaise a depuis écrit six livres sur la société française en japonais et collabore de temps à autre avec des revues féministes. “C’est très mal payé mais c’est important, car dans les grands médias, l’angle n’est pas le même. Là, je peux m’exprimer comme j’en ai envie”, revendique cette admiratrice de Beauvoir.

Pacifisme et sentiment anti-nucléaire, deux convictions anciennes au Japon

En 2011, son fils venait à peine de partir pour l’école quand elle a appris la nouvelle. “J’ai allumé la télé et j’ai vu le tsunami en direct, raconte-t-elle, dix ans après. Pendant trois jours, on a regardé les images.” L’atome va devenir son nouveau sujet de prédilection. “Je me suis dit : « tu dois consacrer le reste de ta vie à ce sujet-là ». C’était comme une troisième bombe, après Hiroshima et Nagasaki, il y avait Fukushima.”

Du fait de son histoire, la population japonaise est naturellement très sensible aux enjeux du nucléaire, civil comme militaire. Dans les écoles, on étudie des poèmes, des textes qui parlent de la bombe. Les élèves visitent les musées sur le sujet avec leur professeur. “Le Japon a toujours eu ce pacifisme un peu naïf, émotionnel, partagé par la majorité”, juge la journaliste. Dans sa mémoire, une chanson anti-nucléaire que lui chantait sa mère refait surface.

C’est moi qui frappe à la porte

Le son doit arriver jusqu’à ton cœur

Tu entendras ma petite voix

Mais tu ne peux pas me voir

Un matin d’été, il y a 10 ans

Je suis morte à Hiroshima

J’ai toujours 6 ans depuis

Je serai toujours une fille de 6 ans

Cet attachement viscéral des Japonais à la paix vient directement de l’après-guerre. “Les enseignants ont vraiment voulu être les passeurs de ce pacifisme, parce que certains d’entre eux avaient dû envoyer des élèves à la guerre.” Yûki Takahata regrette que cet état d’esprit se perde peu à peu. “Chez les irradiés qui ont survécu, la moyenne d’âge est de plus de 80 ans, ils ne peuvent plus intervenir.” Les coups de menton du gouvernement japonais, “de plus en plus vers l’extrême-droite”, affirme la journaliste, n’aident pas non plus.

Une infatigable porte-parole des habitants de Fukushima

Contre l’atome, Yûki Takahata prend régulièrement la plume pour l’association Sortir du nucléaire, organise des manifestations, des conférences. Elle a même fédéré des ressortissants japonais au sein d’un réseau, Yosomono.net - “les étrangers”, en japonais. “C’est la meilleure, juge son collègue Kolin Kobayashi, correspondant en France de la revue Days Japan. C’est une des très bonnes porte-parole des habitants de Fukushima.”

Militer contre le nucléaire n’est pourtant pas beaucoup plus aisé en France qu’au Japon. “Comme ce sont des sujets pas très drôles, les gens préfèrent regarder ailleurs”, regrette la journaliste, qui se reprend aussitôt : “Ils vont aller dans la bonne direction, considérer que la science n’est que la ruine de l’âme, comme dit Rabelais”, lance-t-elle. Ce jeudi, Yûki Takahata reprendra son bâton de pèlerin et se rendra à un rassemblement en mémoire de la catastrophe, place de la République, à Paris.

Kurumi Sugita, en quête des jeunes

Kurumi Sugita l’admet, la catastrophe de Fukushima il y a dix ans a changé sa relation à son pays natal. “Depuis, quand je pars au Japon, je suis équipée de panneaux solaires avec chargeurs pour téléphone mobile”, glisse dans un rire gêné l’anthropologue à la retraite de 72 ans qui confie avoir vécu “plus longtemps en Europe qu’au Japon”. L’association qu’elle a fondée, “Nos voisins lointains", résume bien la façon dont cette expatriée se voit et conçoit son rôle : “Nous, la diaspora, sommes séparés du Japon mais nous sommes toujours là”, résume-t-elle.

La chercheuse, qui s’est installée en France en 1975, a certes choisi l’Hexagone pour des raisons académiques - les études d’anthropologie y sont alors très en avance. Mais c’est aussi parce qu’elle sait que les opportunités professionnelles y seront nettement plus nombreuses. “Pour une femme au Japon, faire carrière dans les années 80 et 90 était beaucoup plus difficile.” Elle entre donc à l’Ecole des hautes études aux sciences sociales, puis au CNRS, dont elle ne bougera plus.

Les femmes plus libres de partir que les hommes après la catastrophe

Kurumi Sugita travaille dans un laboratoire à Normale Sup’, à Lyon, quand le séisme puis le tsunami du 11 mars 2011 frappent le Japon. Si elle-même n’a pas de proche sur place, “il y avait des étudiants qui étaient dans cette région, retrace-t-elle. Bien sûr, les parents étaient paniqués, ils essayaient de retrouver des étudiants.” Comme beaucoup de compatriotes, dit-elle, elle veut faire quelque chose.

C’est finalement par la recherche qu’elle trouve un moyen de s’engager. Kurumi Sugita était jusqu’ici spécialiste de l’emploi, du chômage et des aidants familiaux. Après avoir répondu à un appel d’offres du CNRS, elle se met à étudier le parcours des victimes de Fukushima, comment les gens prennent la décision de quitter la région ou d’y rester.

Parmi ses résultats, le genre apparaît comme un facteur important. “Dans la plupart des cas, ce sont des mères seules avec enfants qui partent. Les gens qui prennent la parole, ensuite, sur la scène publique [à propos de Fukushima], sont souvent des femmes.” On se rend compte à cet instant que les activistes dont on fait le portrait sont effectivement toutes des femmes. Et les hommes qui restent dans la région, que deviennent-ils ? “Les hommes sont davantage susceptibles de rester pour soutenir la famille financièrement et continuer de travailler.” Pris au piège et dans le paradoxe d’une société toujours très patriarcale.

Les jeunes, nouvelle terre de conquête

Au Japon comme en France, la même apathie du public envers le nucléaire se fait néanmoins sentir. “Il y a un peu de couverture au mois de mars, mais cela tombe vite à zéro. Les gens se désintéressent très rapidement”, déplore la militante. Pour renouveler l’intérêt, celle-ci a investi un domaine inattendu : l’art. “On a invité Kurumi Sugita [en classe] pour qu’elle présente des kamishibaï, raconte Pierre Fetet, professeur des écoles et fondateur du blog de Fukushima. C’est une manière de raconter des histoires au Japon, avec un petit théâtre portatif et des images”, ajoute-t-il devant notre silence perplexe.

Alors que l’interview touche à sa fin, la militante multi-tâches nous pose cette question tout-à-trac : “A votre avis, comment peut-on sensibiliser les jeunes au nucléaire ?” Propulsé représentant universel de la jeunesse, on bredouille une réponse sur le “positif” et le “personnel”. La réponse ne se fait pas attendre. “C’est comme l’histoire de la guerre, il y a des héros individuels, je regrette que ça devienne une histoire de héros.” Une histoire d’héroïnes, aurait-elle pu dire.

Jannick Magne, Japonaise de cœur

Le 11 mars 2011, à 14h46, la terre tremble soudainement dans le studio de la NHK, la chaîne publique japonaise. Jannick Magne est entourée de projecteurs d’une tonne chacun, les techniciens lui ordonnent de sortir du studio : “Si ça tombe, vous êtes morte.” Les secousses durent tout l’après-midi. La professeur de français langue étrangère, régulièrement invitée dans les médias, reste collée aux écrans de télévision, dans le couloir. “On a vu les premières images du tsunami en direct.” En 35 ans de vie sur l’archipel, elle n’a jamais rien vu de tel.

Jannick Magne se trouve maintenant en France, à Villepinte, où elle s’occupe de son père et se tient informée du Japon. A 68 ans, elle continue à écrire pour le site écologiste Sortir du nucléaire et à traduire du japonais pour plusieurs associations. Si la catastrophe nucléaire l’a transformée en militante anti-atome, “j’étais déjà très sensibilisée à ces problèmes-là”, reconnaît-elle.

La visite de la zone interdite, un contraste “terrible”

C’est à Moscou, quand elle y étudiait la langue, que Jannick Magne s’est pour la première fois renseignée sur le sujet. Là aussi qu’elle a rencontré son futur mari, japonais, ensuite suivi dans l’archipel, avec qui elle a eu deux enfants, eux-mêmes Franco-Japonais. “On a accueilli des enfants de Tchernobyl pour les vacances”, se souvient-elle, du nom de ces gamins en Ukraine contaminés par leur alimentation au césium 137, un élément radioactif produit lors des réactions de fission de l’uranium.

Après la catastrophe de Fukushima, la professeur de français commence à compiler les informations qu’elle trouve sur son blog, intitulé “Tokyo Césium arrondissement”. En février 2012, une de ses anciennes étudiantes lui propose de venir dans la zone interdite avec sa famille, qui veut y récupérer des affaires. Tous doivent revêtir une tenue de protection contre la poussière de césium 137. Ils ont droit à 5 heures, pas une de plus.

Sur place, “le contraste est terrible entre ces maisons totalement habitables et tous les cadavres d’animaux”, décrit-elle, émue. Les habitants, persuadés de revenir au bout de quelques jours, avaient laissé leurs bêtes à l’étable. Jannick Magne est revenue plusieurs fois dans la zone interdite, avec des familles ou des associations. “J’ai voulu témoigner au maximum.”

Un climat politique de plus en plus hostile aux militants anti-nucléaire

Son activisme est vite repéré en France, où Jannick Magne fait à la fois figure de témoin et de traductrice. “C’est grâce à Jannick Magne que j’ai pu avoir accès à beaucoup d’informations du Japon, vécues par les Japonais”, salue André Jacques, le président du Comité de réflexion, d’information et de lutte anti-nucléaire (Crilan). La professeur de français est invitée à des réunions publiques dans l’Hexagone. Elle ne tardera pas à s’y installer définitivement, en mai 2017.

“L’agenda politique du gouvernement japonais, c’est : « il n’y a pas de problème, tout va bien et on redémarre le nucléaire, alors que la majorité de la population est contre »”, dénonce-t-elle. A l’université, à Tokyo, son activisme lui vaut des menaces de mort. Les grandes manifestations de 2011, “comme on n’en avait plus vu depuis les années 60” - à l’époque contre la présence américaine - semblent bien loin.

L’ancienne professeur de français a passé tellement de temps sur l’archipel que, quand elle dit “on”, on hésite sur le pays visé. Les deux à la fois, sans doute. “C’est vrai qu’il y a beaucoup de gens qui ne savent plus très bien si je suis Française ou Japonaise”, sourit-elle.

Louis de Briant